A

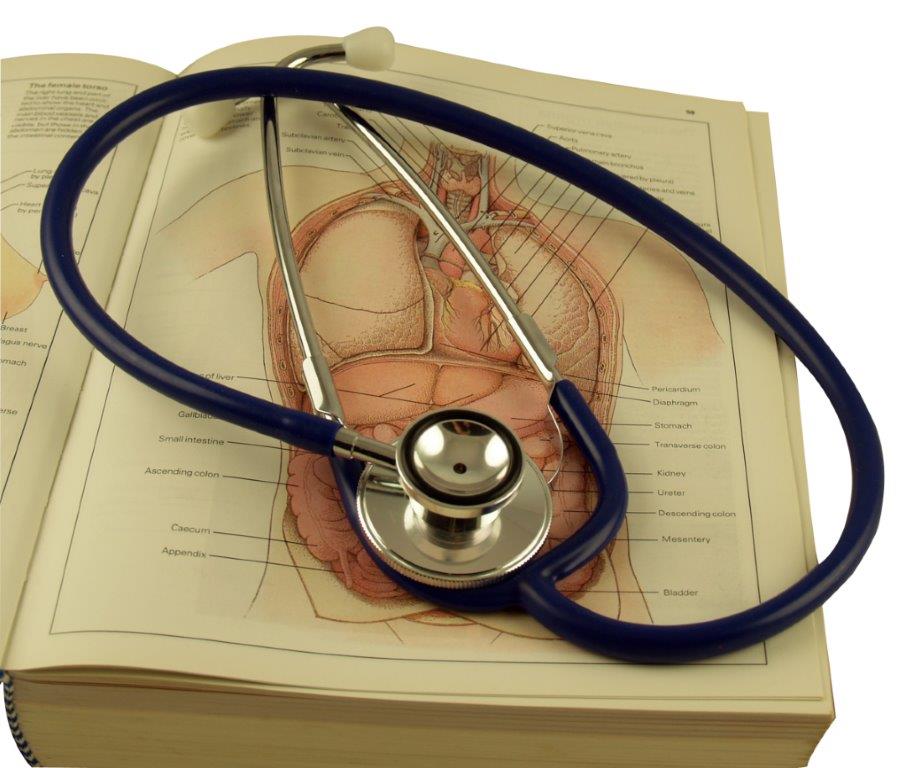

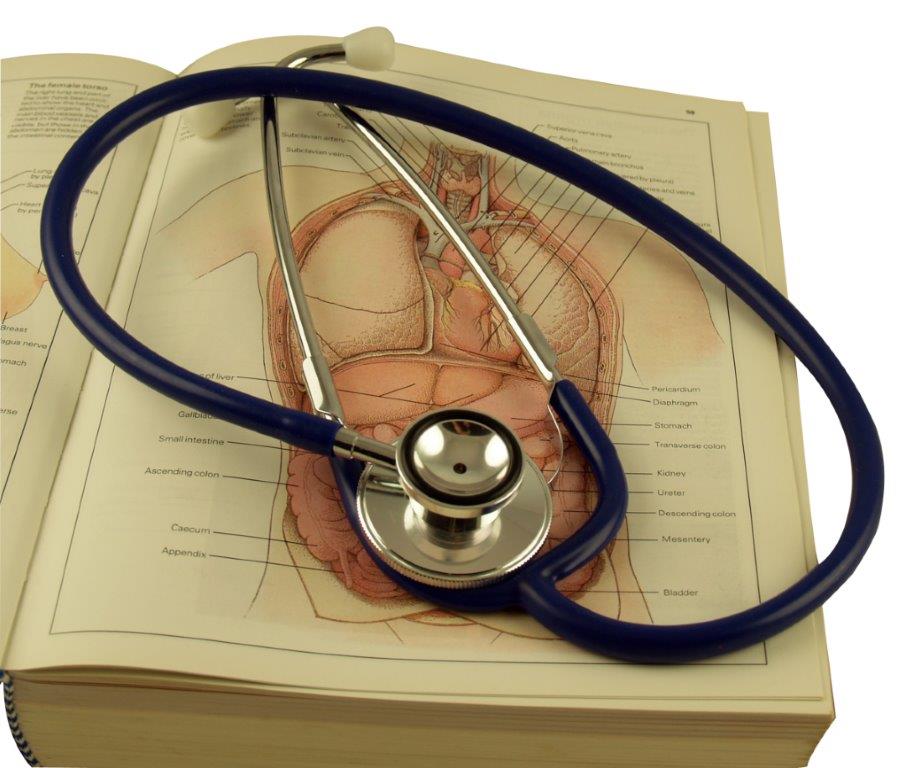

Abdominal Cavity - Cavidade Abdominal

Abdominal Echotomography - Ecotomografia Abdominal

Abdominal Tuberculosis - Tuberculose Abdominal

Abdominal Ultrasonography - Ecografia Abdominal

Abdominalgia; Celialgia; Abdominal Pain - Dor Abdominal

Abortion - Aborto

Abscess - Abcesso

Acetone Bodies - Corpo Cetónico

Acidosis - Acidose

Acquired Immunity - Imunidade Adquirida

Acute Appendicitis - Apendicite Aguda

Acute Bronchitis - Bronquite Aguda

Acute Hepatitis - Hepatite Aguda

Acute Peritonitis - Peritonite Aguda

Acute Toxicity - Toxicidade Aguda

Additional Doses - Dose Adicional

Adenitis - Adenite

Adenocarcinoma - Adenocarcinoma

Adenoidectomy - Adenoidectomia

Adenomegalia - Adenomegalia

Adenopathy - Adenopatia

Administered Dose - Dose Administrada

Adrenal Glands - Glândulas Supra-Renais

Adrenalitis - Adrenalite

Adynamia - Adinamia

Agglutination - Aglutinação

Agranulocytosis - Agranulocitose

Alanine Transaminase (ALT) - Alanina Aminotransferase

Albumin - Albumina

Alcoholism - Alcoolismo

Algid Malaria - Malária Álgida

Allergic Reaction - Reacção Alérgica

Allergy - Alergia

Alopecia - Alopecia

Alternative Therapy - Tratamento Alternativo

Alveolitis - Alveolite

Ambulant Treatment, Out-Patient Treatment - Tratamento Ambulatório

Ambulatory - Ambulatório

Amebiasis - Amebíase

Amebic Dysentery - Desinteria Amebiana

Aminotransferase - Aminotransferase

Amnesia - Amnésia

Amplicilline - Ampicilina

Amputation - Amputação

Amygdala - Amígdalas Cerebelosas

Anaphylactic Reaction - Reacção Anafilática

Anaphylaxy - Anafilaxia

Anastomosis - Anastomose

Ancylostoma - Ancilostoma

Anditote - Antídoto

Anemia - Anemia

Aneurysm - Aneurisma

Angina Pectoris - Angina de Peito

Angiomatosis - Angiomatose

Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) - Enzima Conversor da Angiotensina (ECA)

Anomaly, Abnormality - Anomalia

Anterior Cruciate Ligament (ACL) - Ligamento Cruzado Anterior

Anthrax - Carbúnculo

Anthropozoonosis - Antropozoonose

Antibiogram - Antibiograma

Antibiotic - Antibiótico

Antibiotic Therapy - Antibioterapia

Anticoagulant - Anticoagulante

Anticorps - Anticorpo

Antidiabetic - Antidiabético

Antiemetics - Antieméticos

Antigen - Antigénio

Antigenaemia; Antigenemia - Antigenemia

Anti-Inflammatory - Anti-Inflamatório

Antimalarial - Antimalárico

Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA) - Anticorpo Anti-Citoplasma de Neutrófilos

Anti-Nuclear Antibody (ANA) - Anticorpos Anti-Nucleares

Antioxydant - Antioxidante

Antipyretic - Antipirético

Antisepsis - Anti-Sepsia

Antitoxic Immunity - Imunidade Anti-Tóxica

Aortic Aneurysm - Aneurisma Aórtico

Aortic Arch Anomalies - Anomalia Cardiovascular

Aortic Tear - Dissecção da Aorta

Aplasia - Aplasia

Apoptosis - Apoptose

Appendicectomy; Appendectomy - Apendicectomia

Appendicite - Apendicite

Apyretic - Apirético

Apyrexia - Apirexia

Arbovirosis - Arbovirose

Arnold Chiari Malformation - Malformação de Chiari

Arrhytmia - Arritmia

Arterial Hypotension - Hipotensão Arterial

Arterial Tension, Blood Pressure, Arterial Pressure - Pressão Arterial

Arteritis - Arterite

Arthralgie - Artralgia

Arthritis - Artrite

Arthroplasty - Artroplastia

Ascariasis - Ascaríase

Ascarid; Maw-Worm; Roundworm - Ascarídeo

Ascaridiosis; Ascariosis - Ascaridiose

Ascaris Lumbricoides - Ascaris Lumbricóides

Ascites - Ascite

Asepsis - Assepsia

Aseptic Meningitis; Acute Aseptic Meningitis - Meningite Asséptica ou Viral

Aspartate Transaminase (AST) - Aspartato Aminotransferase

Aspergilloma - Aspergiloma

Aspirin - Aspirina

Asplenia - Asplenia

Asthénie - Astenia

Asthma - Asma

Astrocyte - Astrócito

Ataxia - Ataxia

Athérosclérose - Doença Aterosclerótica

Atherosclerosis - Aterosclerose

Atrial Fibrillation - Fibrilhação Auricular

Atrial Systole - Contracção Auricular

Atrium - Aurícula

Atypical Mycobacteria - Micobacteria Atípica

Auscultation - Auscultação

Autodiagnosis - Auto-Diagnóstico

Autopsy, Necropsy - Autópsia

Axillary Temperature - Temperatura Axilar

B

B cell - Células ou Linfócitos B

Bacilloscopy - Baciloscopia

Bacillus - Bacilo

Bacterial Genome - Genoma Bacteriano

Bacteriemia - Bacteriemia

Bacterium - Bactéria

Bartonellosis - Bartonelose

Base Pairs (bp) - Pares de Bases (pb)

Becks Triad - Tríade Cognitiva ou de Beck

Beta Blockers - Bloqueadores-Beta

Bilharziosis - Bilharziose

Biliary Cirrhosis (Primary) - Cirrose Biliar Primária

Bilirubin - Bilirubina

Biomicroscopy - Biomicroscopia

Biopsy - Biópsia

Blackwater Fever - Febre Biliosa Hemoglobinurica

Blindness - Cegueira

Blood Bank - Banco de Sangue

Blood Coagulation - Coagulação Sanguínea

Blood Donor - Doador de Sangue

Blood Group - Grupo Sanguíneo

Blood Sample - Amostra de Sangue

Blood Test - Exame de Sangue

Blood Transfusion - Transfusão Sanguínea

Blood Urea Nitrogen (BUN) - Azoto Ureico no Sangue

Body Temperature - Temperatura Corporal

Bone Marrow - Medula Óssea

Bone Marrow Biopsy - Biópsia Óssea

Booster Dose - Dose de Reforço

Borreliosis - Borreliose

Boutonneuse Fever - Febre Escaro-Nodular

Bradycardia - Bradicardia

Brain Concussion; Head Trauma - Traumatismo Craniano

Brain Stem - Tronco Cerebral

Breast Cancer, Mammary Cancer - Cancro da Mama

Breast Feeding - Amamentação

Breast Tumor - Tumor da Mama

Brocas Area - Área de Broca

Bronchiolitis - Bronquiolite

Bronchitis - Bronquite

Bronchopleural Fistula - Fístula Bronco-Pleural

Bronchopneumonia - Broncopneumonia

Bronchoscopy - Broncoscopia

Brucellosis - Brucelose

Burkitts Lymphoma - Linfoma de Burkitt

C

Cancer - Cancro

Cancroid - Cancróide

Capsular Antigen - Antigénio Capsular

Carcinoma - Carcinoma

Carcinomatosis - Carcinomatose

Cardiac Arrest - Paragem Cardíaca

Cardiac Dysrhythmia - Disritmia Cardíaca

Cardiac Failure - Insuficiência Cardíaca

Cardiac Surgery - Cirurgia Cardíaca

Cardiac Tamponade - Tamponamento Cardíaco

Cardiologist - Cardiologista

Cardiopathy - Cardiopatia

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) - Ressuscitação ou Reanimação Cardiopulmonar

Cataract - Catarata

Catheter - Cateter

Catheterization - Cateterismo

Cavernous Synus - Seio Cavernoso

Cell Culture - Cultura Celular

Cellular Immunity - Imunidade Celular

Central Venous Pressure - Pressão Venosa Central

Cephalalgia - Cefaleia

Ceratitis - Ceratite

Cerebellar Ataxia - Ataxia Cerebelar

Cerebral Abscess - Abcesso Cerebral

Cerebral Ataxia - Ataxia Cerebral

Cerebral Cortex - Córtex Cerebral

Cerebral Hemorrhage - Hemorragia Cerebral

Cerebral Malaria - Malária Cerebral

Cerebral Oedema - Edema Cerebral

Cerebral Thrombosis - Trombose Cerebral

Cerebro-Spinal Fluid (CSF) - Líquido Cefalorraquidiano (LCR)

Cervitis - Cervicite

Cesarean Section - Cesariana

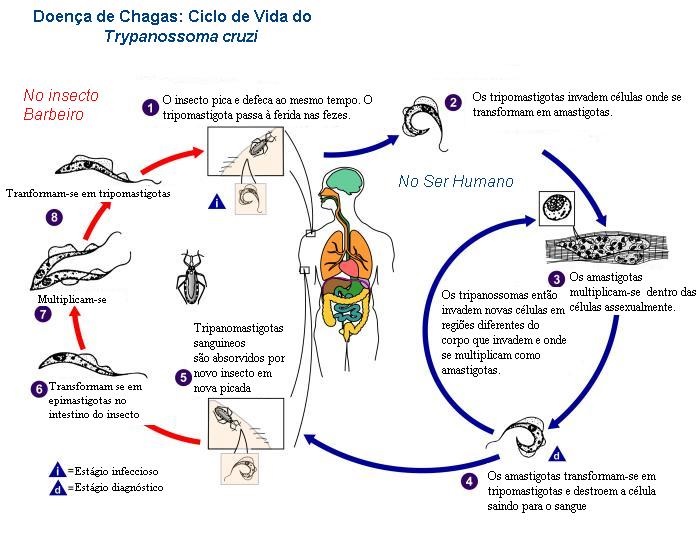

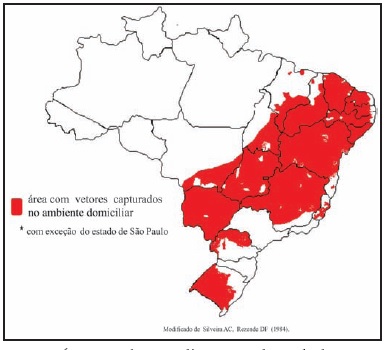

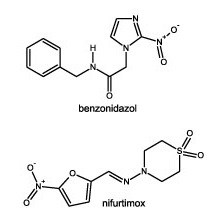

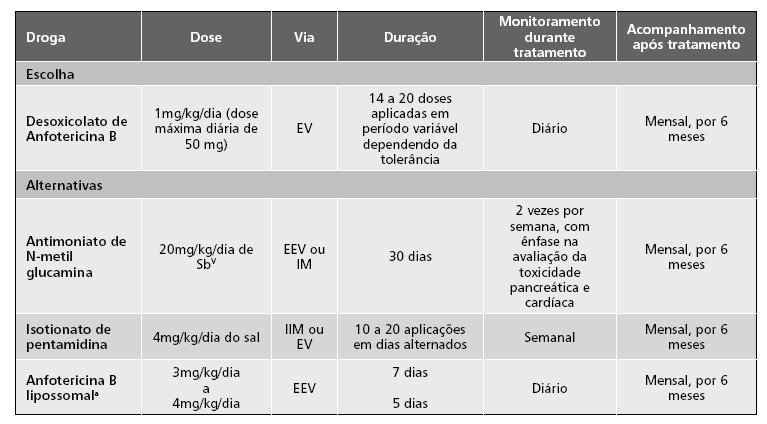

Chagas Disease; Chagas-Cruz Disease - Doença de Chagas

Chancroid - Cancro Mole

Check-Up - Exame Completo

Cheilitis - Queilite

Chemoprophylaxis - Quimioprofilaxia

Chemotherapy - Quimioterapia

Childbed Fever - Infecção Puerperal

Childbirth - Parto

Childrens Disease - Doença Infantil

Cholangitis - Colangite ou Angiocolite

Cholecystectomy - Colecistectomia

Cholera - Cólera

Cholestasis; Cholestasia - Colestase

Cholesterol - Colesterol

Chronic Active Hepatitis - Hepatite Crónica Activa

Chronic Bronchitis - Bronquite Crónica

Chronic Disease - Doença Crónica

Chronic Hepatitis - Hepatite Crónica

Chronic Lymphocytic Leukemia - Leucemia Linfática Crónica

Chronic Toxicity - Toxicidade Crónica

Chronicity - Cronicidade

Circle of Willis - Polígono de Willis

Circulatory Collapse; Circulatory Failure - Colapso Circulatório

Circumcision - Circuncisão

Cirrhosis - Cirrose

Clinical Diagnosis - Diagnóstico Clínico

Clinical Examination - Exame Clínico

Cloning - Clonagem

Closed Chest Cardiac Massage - Massagem Cardíaca Externa

Coagulation - Coagulação

Codon - Codão

Colic - Cólica

Colitis - Colite

Collapse - Colapso

Colon Cancer - Cancro do Cólon

Colonoscopy - Colonoscopia

Coma - Coma

Combined Vaccine; Combination Vaccine - Vacina Combinada

Complete Blood Count (CBC) - Hemograma Completo

Compound Fracture; Open Fracture - Fractura Exposta

Compulsory Vaccination - Vacinação Obrigatória

Computed (Or Computerized) Axial Tomography - Tomografia Axial Computorizada (TAC)

Congenital Defect - Anomalia Congénita

Conjunctivitis - Conjuntivite

Connective Tissue - Tecido Conjuntivo

Consult - Consultar

Consultation - Consulta

Contagion - Contágio

Contagious Disease - Doença Contagiosa

Contagiousness - Contagiosidade

Contaminate - Contaminar

Contamination - Contaminação

Contraceptive - Contraceptivo

Contraceptive - Preservativo

Contract - Contrair

Contraindication - Contra-Indicação

Contusion - Contusão

Convulsion - Convulsão

Coronary Angioplasty - Angioplastia Coronária

Coronary Heart Disease - Doença Coronária

Coronary Thrombosis - Trombose Coronária

Corpus Callosum - Corpo Caloso

Cortical Blindness - Cegueira Cortical

Corticotherapy - Corticoterapia

Coryza; Nasal Catarrh; Common Cold - Coriza

Cough - Tosse

Creatinine - Creatinina

Crohns Disease - Doença de Crohn

Creatine Kinase - Creatinaquinase

Creatinine - Creatinina

Cryptococcosis - Criptococose

Curative Method - Tratamento Curativo

Cure, Healing, Recovering - Cura

Curettage - Curetagem

Cutaneous (Or Dermal) Leishmaniasis - Leishmaniose Cutânea

Cutaneous Tuberculosis - Tuberculose Cutânea

Cyanosis - Cianose

Cyst - Quisto

Cysticercosis - Cisticercose

Cystitis - Cistite

Cytokyne - Citocina ou Citoquina

Cytometry - Citometria

Cytotoxicity - Citotoxicidade

D

Daily Dose - Dose Diária

Decontamination - Descontaminação

Decortication - Descorticação

Definitive Host; Final Host - Hospedeiro Definitivo

Dehydratation - Desidratação

Dehydrate - Desidratar

Delta Hepatitis - Hepatite Delta

Dementia - Demência

Demyelination - Desmielinização

Denaturation - Desnaturação

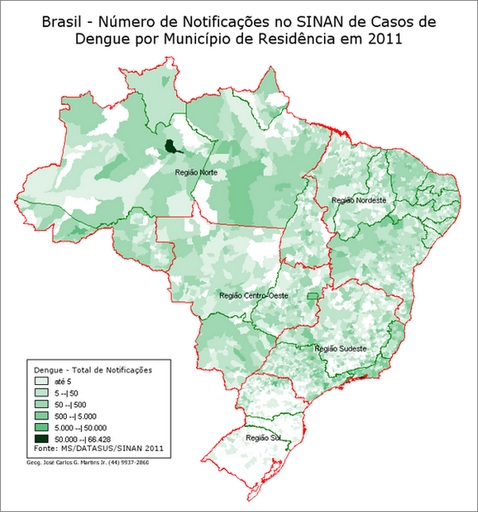

Dengue - Dengue

Dental Abscess - Abcesso Dentário

Denutrition - Desnutrição

Dermatitis - Dermatite ou Dermite

Dermatosis - Dermatose

Desquamation - Descamação

Diabetes - Diabetes

Diabetes Mellitus - Diabetes Mellitus

Diagnose, Diagnosticate - Diagnosticar

Diagnosis, Diagnostic - Diagnóstico

Diarrhea - Diarreia

Diarrhheal Diseases - Doença Diarreica

Diastasis - Diástase

Diastole - Diástole

Diffuse Lymphoma - Linfoma Difuso

Digestive Tube - Tubo Digestivo

Dilatation - Dilatação

Dilatation Of The Heart - Dilatação Cardíaca

Dilated (Congestive) Cardiomyopathy - Cardiomiopatia Dilatada

Diphteria - Difteria

Disciform Keratitis - Ceratite Disciforme

Disease - Doença

Disinfection - Desinfecção

Disinfestation - Desinfestação

Disseminated (Or Diffuse) Intravascular Coagulation - Coagulação Intravascular Disseminada

Dissemination - Disseminação

Diuresis - Diurese

Diuretic - Diurético

Donor - Doador

Dopamine - Dopamina

Dopaminergic Pathways - Feixes Dopaminérgicos

Dosage - Doseamento

Dose - Dose

Dracontiasis - Dracunculose

Drain - Dreno

Drainage - Drenagem

Drug - Droga

Drug, Medicine - Medicamento

Dumd Rabies; Paralytic Rabies - Raiva Paralítica

Duodenal Ulcer - Úlcera Duodenal

Dysarthria - Disartria

Dysphagia - Disfagia

Dyspnea - Dispneia

E

Ebola - Ébola

Ebola Hemorrhagic Fever - Febre Hemorrágica do Ébola

Echinococcosis - Equinococose

Echocardiogram - Ecocardiograma

Echography - Ecografia

Ectasia - Ectasia

Ectopic Pregnancy - Gravidez Ectópica

Eczema - Eczema

Edema - Edema

Eelworm - Verme

Effect - Efeito

Effusion - Derrame

Electron Microscopy - Microscopia Electrónica

Embolism - Embolia

Embolization - Embolização

Emergency Treatment - Tratamento de Emergência

Empyème - Empiema

Encephalitis - Encefalite

Encephalopathy - Encefalopatia

Endamebic Abscess, Entamebic Abscess - Abcesso Amebiano

Endemic Goiter - Bócio Endémico

Endemic Zone - Zona de Endemia

Endemicity - Endemicidade

Endocarditis - Endocardite

Endoscopy - Endoscopia

Endotoxin - Endotoxina

Enteritis - Enterite

Enterobiasis - Enterobíase

Enzima - Enzima

Ependymal Zone - Zona de Epidemia

Epidemic - Epidemia

Epidemic Typhus; European Typhus; Exanthemic Typhus - Tifo Epidémico

Epidemiology - Epidemiologia

Epidermis - Epiderme

Epiglottitis - Epiglotite

Epilepsy - Epilepsia

Epinephrine, Adrenalin - Adrenalina

Epiphyseal Plate - Placa Epifisária ou de Crescimento

Episcleritis - Episclerite

Epithelial Cell - Célula Epitelial

Eradication - Erradicação

Erythema - Eritema

Erythema Annulare Centrifugum - Eritema Anular Centrifugum

Erythema Migrans - Eritema Migrans

Erythrocyte - Hemácia

Esophagitis - Esofagite

Esophagogram - Esofagograma

Etiologic Diagnosis - Diagnóstico Etiológico

Etiology - Etiologia

Etiopathology - Etiopatogenia

Examination - Exame

Expectoration - Expectoração

Exploratory Laparotomy (EX LAP) - Laparotomia Exploratória

Extrapulmonary Tuberculosis - Tuberculose Extra-Pulmonar

F

Falciform Anemia - Anemia Falciforme

Falciparum Malaria - Malária Falciparum

Fallopian Tube - Trompa de Falópio

Familial Immunity; Genetic Immunity - Imunidade Genética

Fascioliasis - Fasciolíase

Febricule - Febrícula

Febrile Convulsions - Convulsão Febril

Fecal Contamination - Contaminação Fecal

Fecal Culture - Coprocultura

Fecal-Oral Transmission - Transmissão Fecal-Oral

Fecundity - Fertilidade

Fetal Distress - Sofrimento Fetal

Fetus - Feto

Fever - Febre

Fiberoptic Bronchoscopy - Broncofibroscopia

Fibrinogen - Fibrinogénio

Fibrinolysis - Fibrinólise

Fibrosis - Fibrose

Filariasis - Filariose

Fistula - Fístula

Fistulization - Fistulização

Flavivirus - Flavivírus

Fluke - Fascíola

Fluorescence Microscopy - Microscopia de Fluorescência

Focus - Foco

Food Sanitation - Higiene Alimentar

Fossa - Fossa

Fractional Dose - Dose Fraccionada

Fracture - Fractura

French Brauduche; French Letter; Male Condom - Preservativo Masculino

Fresh Frozen Plasma (FFP) - Plasma Fresco Congelado

Fulminant Hepatitis; Fulminanting Hepatitis - Hepatite Fulminante

Funiculitis - Funiculite

Furuncle - Furúnculo

G

Gallbladder - Vesícula Biliar

Gallstone - Colelitíase

Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) - Gama Glutamil Transferase

Gangrene - Gangrena

Gastrectomy - Gastrectomia

Gastroenteritis - Gastrenterite

Gastrointestinal Hemorrhage - Hemorragia Gastrointestinal

Gelose - Gelose

Gene - Gene

General Anesthesia - Anestesia Geral

Generic Medicament - Medicamento Genérico

Genome - Genoma

Gestation - Gestação

Giardiasis - Giardíase

Glossitis - Glossite

Glucose - Glicose

Glycolipid - Glicolípido

Glycolysis - Glicólise

Goiter - Bócio

Gonorrhea - Gonorreia

Gonorrhea - Blenorragia

Graft - Transplante

Graft - Enxerto

Gravida - Grávida

Greater Omentum - Grande Epiploon ou Epiploon Gastro-Cólico

Gynecologist - Ginecologista

Gynecomastia - Ginecomastia

H

Haemagglutination - Hemaglutinação

Haemophiliac - Hemofílico

Halofantrine - Halofantrina

Hantavirus - Hantavírus

Haptoglobin - Haptoglobina

Heal - Curar

Health Education - Educação Sanitária

Heart Disease - Doença Cardiovascular

Helminthiasis - Helmintíase

Hematology - Hematologia

Hemiparesis - Hemiparesia

Hemiplegia - Hemiplegia

Hemochromatosis - Hemocromatose

Hemoculture - Hemocultura

Hemodialized - Hemodialisado

Hemodialysis - Hemodiálise

Hemoglobinopathy - Hemoglobinopatia

Hemoglobinuric Fever - Febre Hemoglobinúrica

Hemogram - Hemograma

Hemolysis - Hemólise

Hemolytic Anemia - Anemia Hemolítica

Hemopathy - Hemopatia

Hemopericardium - Hemopericárdio

Hemophilia - Hemofilia

Hemoptysis - Hemoptise

Hemorrhage - Hemorragia

Hemorrhagic Dengue - Dengue Hemorrágico

Hemorrhagic Fevers - Febre Hemorrágica

Hemorrhagic Stroke - AVC Hemorrágico

Hemothorax - Hemotórax

Heparin - Heparina

Hepatectomy - Hepatectomia

Hepatic Cell - Célula Hepática

Hepatic Dysfuntion - Disfunção Hepática

Hepatic Encephalopathy - Encefalopatia Hepática

Hepatic Failure Acute - Insuficiência Hepática Aguda

Hepatic Insufficiency - Insuficiência Hepática

Hepatic Peliosis - Peliose Hepática

Hepatitis - Hepatite

Hepatocellular Carcinoma - Carcinoma Hepatocelular

Hepatocellular Failure - Insuficiência Hepatocelular

Hepatomegaly - Hepatomegalia

Hepatotropic Viri - Vírus Hepatotrópico

Hernia - Hérnia

Herpes Genitalis - Herpes Genital

Herpes Simplex - Herpes Simplex

Herpes Zoster - Herpes Zoster ou Zona

Herpesvirus - Herpesvírus

Herpetic Keratitis - Ceratite Herpética

Hilar Lymph Node - Gânglios Linfáticos Hilares

Hipoxia - Hipoxemia ou Hipoxia

HIV (Human Immunodeficiency Virus) - VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana)

Hiv Infection - Infecção VIH

Homoeostasis; Homestasis - Homeostasia

Hormone - Hormona

Hospital - Hospital

Hospital Hygiene - Higiene Hospitalar

Hospitalization - Hospitalização

Hospitalize - Hospitalizar

Host - Hospedeiro

Humoral Immunity - Imunidade Humoral

Hunger - Fome

Hybridization - Hibridização

Hydatid Cyste - Quisto Hidático

Hydatidosis - Hidatidose

Hydrocephalus - Hidrocefalia

Hydrodiarrhoea - Diarreia Aquosa

Hygiene - Higiene

Hypercytosis - Hipercitose

Hyperemia Of The Conjunctiva - Hiperemia Conjuntival

Hyperendemia - Hiperendemia

Hyperendemic Area - Área Hiperendémica

Hyperinsulinemia - Hiperinsulinemia

Hyperleukocytosis - Hiperleucocitose

Hyperparasitemia - Hiperparasitemia

Hyperplasia - Hiperplasia

Hyperpyrexia - Hiperpirexia

Hypersecretion - Hipersecreção

Hypersensitivity Reaction - Reacção de Hipersensibilidade

Hypertension - Hipertensão

Hyperthermia - Hipertermia

Hypertonicity - Hipertonicidade

Hypertrophy - Hipertrofia

Hypoacusia; Hypoacusis - Hipoacusia

Hypocalcemia - Hipocalcemia

Hypocapnie - Hipocapnia

Hypochromia - Hipocromia

Hypo-Endemia - Hipoendemia

Hypoglycemia - Hipoglicemia

Hypoplasie - Hipoplasia

Hypotension - Hipotensão

Hypothermia - Hipotermia

Hypotonia - Hipotonia

Hypotonic - Hipotónico

Hypovolemia - Hipovolemia

I

Iatrogeny - Iatrogenia

Icterus, Jaundice - Icterícia

Ileus, Intestinal Obstruction - Oclusão Intestinal

Ill - Doente

Immunity - Imunidade

Immunocompromised - Imunocomprometido

Immunodepression; Immune Depression - Imunosupressão

Immunodiffusion - Imunodifusão

Immunoglobulin (IG) - Imunoglobulina

Immunotherapy - Imunoterapia

Inchemia - Isquémia

Incubation - Incubação

Infant Mortality - Mortalidade Infantil

Infantile Diarrhea, Infantile Diarrhoea - Diarreia Infantil

Infection - Infecção

Infectious Disease - Doença Infecciosa

Infectious Endocarditis - Endocardite Infecciosa

Infectious Hepatitis - Hepatite Infecciosa

Infectious Hepatitis - Hepatite Vírica

Infective Asthma - Asma Infecciosa

Infectivity; Infectiosity - Infecciosidade

Infertility; Intersterility - Infertilidade

Infestação - Infestação

Infirmary - Enfermaria

Inflammation - Inflamação

Influenza Virus - Vírus Influenza

Influenza, Flu - Gripe

Infusion - Infusão

Ingestion - Ingestão

Inhalation - Inalação

Inhibition - Inibição

Initial Dose; Starting Dose - Dose Inicial

Injection - Injecção

Inoculation - Inoculação

Insolation - Insolação

Insulin - Insulina

Insulin Resistance - Resistência à Insulina

Interferon - Interferão

Intermittent Fever - Febre Intermitente

Internation - Internamento

Internist - Internista

Intestinal Mucosa - Mucosa Intestinal

Intestinal Obstruction - Obstrução Intestinal

Intestinal Parasite; Parasitic Worn - Parasita Intestinal

Intoxication - Intoxicação

Intrathecal - Intratecal

Intramuscular (I.M.) Injection - Injecção Intra-Muscular

Intravenous Injection - Injecção Endovenosa

Isovolumic Contraction - Contracção Isovolumétrica

Isovolumic Relaxation - Relaxamento Isovolumétrico

J

Japanese Encephalitis - Encefalite Japonesa

Jugular Venous Pressure (JVP) - Pressão Venosa Jugular

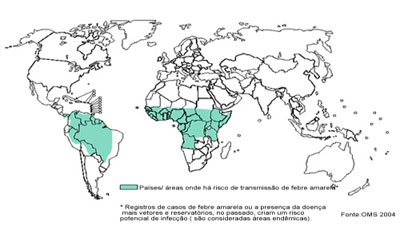

Jungle Yellow Fever - Febre Amarela Silvática

Juvenile Paralysis - Paralisia Infantil

K

Ketogenesis - Cetogénese

Kinesitherapy - Cinesiterapia

Kochs Bacillus - Bacilo de Kock

Kupffers Cell - Célula de Kupffer

L

Laboratory Diagnosis - Diagnóstico Laboratorial

Labyrinthitis - Labirintite

Lactic Acidosis - Acidose Láctica

Lacunar Infarct - Enfarte Lacunar

Laminectomy - Laminectomia

Laparotomy - Laparotomia

Laps/Lap Sponges - Compressas Abdominais

Large Doses; High Doses - Dose Elevada

Laryngitis - Laringite

Lassa Fever - Febre de Lassa

Latency - Latência

Latrine; Cesspool - Latrina

Leishmania - Leishmania

Leprosy - Lepra

Leptospirosis - Leptospirose

Lesion - Lesão

Lesser Omentum - Pequeno Epiploon ou Epiploon Gastro-Hepático

Lethality - Letalidade

Lethargy - Letargia

Leucémie - Leucemia

Leukocyte - Leucócito

Leukocytosis - Leucocitose

Leukopenia - Leucopenia

Leukorrhea - Leucorreia

Limbic System - Sistema Límbico

Listeriosis - Listeriose

Lithiasis - Litíase

Liver Abscess - Abcesso Hepático

Liver Biopsy - Biópsia Hepática

Liver Damage - Lesão Hepática

Liver Transplant - Transplantação Hepática

Lobectomy - Lobectomia

Low-Grade Fever - Febre Baixa

Lumbar Puncture (LP or Tap) - Punção Lombar

Lung (Carcinoma Of) - Cancro do Pulmão

Lupus - Lúpus

Lyme Disease - Doença de Lyme

Lymfoma - Linfoma

Lymph Node - Gânglio Linfático

Lymphadenopathy - Linfadenopatia

Lymphangitis - Linfangite

Lymphatic Filariasis - Filaríase ou Filariose Linfática

Lymphedema - Linfedema

Lymphocytes - Linfócitos

Lymphocytic Alveolitis - Alveolite Linfocítica

Lymphocytosis - Linfocitose

M

Malaria -Malária ou Paludismo

Malaria Parasite - Parasita Malárico

Malignancy - Malignidade

Malnutrition - Malnutrição

Mammography - Mamografia

Marasmus - Marasmo

Marsupialization - Marsupialização

Mast Cell - Mastócito

Mastectomy - Mastectomia

Mastoidectomy - Mastoidectomia

Maternity Ward - Maternidade

Mediastinum - Mediastino

Medical Care; Medical Aid - Assistência Médica

Medical Certificate - Atestado Médico

Medical Examination - Exame Médico

Medical Pathology - Patologia Médica

Medical Products - Material Médico

Medical Treatment - Tratamento Médico

Medicament - Fármaco

Medication - Medicação

Medicinal Prescription - Receita Médica

Medullary Aplasia - Aplasia Medular

Membrane - Membrana

Meningitis - Meningite

Meningococcal (Or Meningococcic) Meningittis - Meningite Meningocócica

Menstruation - Menstruação

Metabolic Acidosis - Acidose Metabólica

Metastatization - Metastização

Microbe - Micróbio

Microbiologic Examination - Exame Microbiológico

Microorganism - Microorganismo

Microradiographie - Microrradiografia

Microscopy - Microscopia

Miliary Tuberculosis - Tuberculose Miliar

Mitosis - Mitose

Mitral Valve - Válvula Mitral

Monoclonal Antibodies - Anticorpo Monoclonal

Monovalent Vaccine - Vacina Monovalente

Mortality - Mortalidade

Mosquito - Mosquito

Mucosa - Mucosa

Multiple Gated Acquisition Scan (MUGA) - Angiografia de Múltipla Entrada

Multiple Sclerosis - Esclerose Múltipla

Mumps - Papeira

Murine Typhus - Tifo Murino

Muscle Spasm, Muscle Cramp - Espasmo Muscular

Muscular Tonus - Tónus Muscular

Mutation - Mutação

Myalgia - Mialgia

Mycobacteria - Micobactéria

Mycotic Aneurysm - Aneurisma Micótico

Myelodysplasia - Mielodisplasia

Myelogram - Mielograma

Myelomeningocele - Mielomenigocelo

Myelotomy - Mielotomia

Myocardial Failure - Insuficiência Miocárdica

Myocardial Infarction - Enfarte do Miocárdio

Myocarditis - Miocardite

Myocardium - Miocárdio

Myoglobin - Mioglobina

Myopathy - Miopatia

Myopericarditis - Miopericardite

Myositis - Miosite

N

Nasopharynge - Nasofaringe

Natality - Natalidade

Natural Orifices Translumenal Endoscopic Surgery (NOTES) - Cirurgia Endoscópica Transluminal por Orifícios Naturais

Nausea - Náusea

Necrosis - Necrose

Necrotizing Vasculitis - Vasculite Necrotizante

Neonatal Mortality - Mortalidade Neonatal

Neoplasia - Neoplasia

Nervous Tissue; Nerve Tissue; Neural Tissue - Tecido Nervoso

Neurogenic - Neurogénico

Neuropathy - Neuropatia

Neurosurgery - Neurocirurgia

Neutralize - Neutralizar

Neutralizing Antibody - Anticorpo Neutralizante

Neutropenia - Neutropenia

Neutrophilia - Neutrofilia

Newly-Born Child - Recém-Nascido

Nodulectomy - Nodulectomia

Non-Hodgkin Lymphoma - Linfoma Não Hodgkin

Nurse - Enfermeira

Nutrition - Nutrição

Nutritional Rehabilitation - Recuperação Nutricional

Nystagmus - Nistagmo

O

Obnubilation - Obnubilação

Obstetric Sonography - Ecografia

Obstetrics - Obstetrícia

Obstipation; Constipation - Obstipação

Obstruction - Obstrução

Obstructive Hydrocephalus - Hidrocefalia Obstrutiva

Odynophagia - Odinofagia

Oligloclonal Bands - Bandas Oligoclonais

Onchocerciasis - Oncocercose

Ophtalmologist - Oftalmologista

Ophthalmic Surgery - Cirurgia Oftalmológica

Opportunistic Infection - Infecção Oportunista

Optic Neuritis; Neuritis Of The Optic Nerve - Nevrite Óptica

Optic Nerve - Nervo Óptico

Optical Microscopy - Microscopia Óptica

Oral Antidiabetic - Antidiabético Oral

Oral Vaccine - Vacina Oral

Organ Graft - Transplante de Órgão

Oropharynx - Orofaringe

Osteomyelitis - Osteomielite

Osteotomy - Osteotomia

Otalgia - Otalgia

Otitis - Otite

Otomastoiditis - Otomastoidite

P

Palpation -Palpação

Pancreatic Diabetes - Diabetes Pancreática

Pancreatic Duct - Canal Pancreático ou de Wirsung

Pancreatitis - Pancreatite

Pandemic - Pandemia

Papillotomy; Papillectomy - Papilotomia

Pappilledema - Papiledema

Paralysis - Paralisia

Paramedical - Paramédico

Pararhythmia, Dysrhythmia - Disritmia

Parasite - Parasita

Parasitemia - Parasitemia

Parasitic Disease - Doença Parasitária

Parasitosis - Parasitose

Paresis - Paresia

Parathyroid Gland - Paratireóide

Parotiditis - Parotidite

Patellar Tendon (Or Ligament) - Tendão ou Ligamento Rotuliano

Pathogenesis - Patogénese

Pathogenic Agent - Agente Patogénico

Pathogenicity - Patogenicidade

Pathogeny - Patogenia

Pathology - Patologia

Patient - Paciente

Pediatrics - Pediatria

Penicillin - Penicilina

Peptic Ulcer - Úlcera Péptica

Perfusion - Perfusão

Pericardial Effusion - Derrame Pericárdico

Pericarditis - Pericardite

Perimetry - Perimetria

Peripheral Neurophaty - Neuropatia Periférica

Peripheral Nervous System - Sistema Nervoso Periférico

Peritoneography - Peritoneografia

Peritoneum - Peritoneu

Peritonitis - Peritonite

Pertussis - Pertussis

Pertussis, Whopping Cough - Tosse Convulsa

Pestis Bubonica - Peste Bubónica

Phagocytosis - Fagocitose

Pharmaceutical Industry - Indústria Farmacêutica

Pharmacy - Farmácia

Pharygitis - Faringite

Phospholipid Antibody - Anticorpos Anti-Fosfolípidos

Photophobia - Fotofobia

Physician - Médico

Physiophatology - Fisiopatologia

Physiotherapy - Fisioterapia

Pill - Pílula

Pituitary Gland - Glândula Pituitária ou Hipófise

Placenta - Placenta

Plasma - Plasma

Plasmin - Plasmina

Pleocytosis - Pleiocitose

Pleocytosis - Pleocitose

Pleural Biopsy; Pleural Needle Biopsy - Biópsia Pleural

Pleural Effusion - Derrame Pleural

Pleural Tuberculosis - Tuberculose Pleural

Pneumatocele - Pneumatocelo

Pneumocistose Pulmonar - Pneumocistose Pulmonar

Pneumococcal Infection - Infecção Pneumocócica

Pneumocystosis - Pneumocistose

Pneumonia - Pneumonia

Poliomielitis; Poliomyelitis - Poliomielite

Poliovirus - Poliovírus

Polychemotherapy - Poliquimioterapia

Polymerase Chain Reaction (Pcr) - Reacção de Polimerização em Cadeia (Pcr)

Polyneuritis - Polinevrite

Polyneuropathy - Polineuropatia

Polypnea - Polipneia

Posology - Posologia

Postabortal Infection - Infecção Pós-Aborto

Potable Water - Água Potável

Premature Calving; Preterm Delievery - Parto Prematuro

Preservation Of Vaccines - Conservação das Vacinas

Prevent - Prevenir

Prevention - Prevenção

Primary Health Care - Cuidados de Saúde Primário

Primary Infection - Infecção Primária

Primary Prophylaxis - Profilaxia Primária

Primary Resistance - Resistência Primária

Profound Coma - Coma Profundo

Prognosis - Prognóstico

Prophylaxis - Profilaxia

Prostate (Carcinoma Of) - Cancro da Próstata

Prostatitis - Prostatite

Prothesis - Prótese

Psittacosis - Psitacose

Psychosis - Psicose

Pulmonary Aspergilosis - Aspergilose Pulmonar

Pulmonary Chest X-Ray; Chest X-Rays - Radiografia do Tórax

Pulmonary Distomatosis - Distomatose Pulmonar

Pulmonary Edema - Edema Pulmonar

Pulmonary Embolism - Embolia Pulmonar

Pulmonary Hypertension - Hipertensão Pulmonar

Pulmonary Tuberculosis - Tuberculose Pulmonar

Pupil - Pupila

Putrid Bronchitis; Suppurative Bronchitis - Bronquite Purulenta

Pyomyositis - Piomiosite

Q

Quadriceps - Quadricípede Crural

R

Rabies - Raiva

Rabies Virus - Vírus da Raiva

Radiation - Radiação

Radical Mastectomy - Mastectomia Radical

Radiography - Radiografia

Radiology - Radiologia

Radiotherapy - Radioterapia

Rapid Eye Movement (REM) - Movimento Rápido dos Olhos

Rapid Inflow - Enchimento Rápido

Rectitis - Rectite

Relapsing Fever - Febre Recorrente

Renal Failure - Insuficiência Renal

Renal Failure Acute - Insuficiência Renal Aguda

Renal Failure Chronic - Insuficiência Renal Crónica

Respiratory Failure; Respiratory Impairment; Respiratory Ailment - Insuficiência Respiratória

Retina - Retina

Retinitis - Retinite

Retinopathy - Retinopatia

Retrovirus - Retrovírus

Revaccination - Revacinação

Rheumatic Fever - Febre Reumática

Rheumatoid - Reumatóide

Rheumatoid Arthritis - Artrite Reumatóide

Rickettsia - Rickettsia

Rickettsia Prowazekii - Rickettsia Prowaseki

Rickettsia Typhi - Rickettsia Typhi

Rickettsiaceae - Rickettsiaceae

River Blindness - Cegueira dos Rios

Rubella - Rubéola

S

Sample -Amostra

Sampling - Amostragem

Sanatorium For Children - Hospital Pediátrico

Sanitary Room - Posto de Saúde

Savage Poliovirus - Poliovírus Selvagem

Scabies - Escabiose

Scarlet Fever - Escarlatina

Schistasis; Fissuration - Fissuração

Scleritis - Esclerite

Sclerosis - Esclerose

Secondary Infection - Infecção Secundária

Secretion Of Urine - Excreção Urinária

Self-Medication - Auto-Medicação

Serogical Test - Exame Serológico

Serological Test - Teste Serológico

Serum Diagnosis - Diagnóstico Serológico

Sexually Transmitted Diseases - Doença Sexualmente Transmitida

Sickle Cell Anemia - Drepanocitose

Sickle-Cell Anemia - Anemia de Célula Falciforme

Side Effect - Efeito Colateral

Side Effect - Efeito Secundário

Single Dose - Dose Única

Sinus Node - Nódulo Sinusal

Sinus Tachycardia - Taquicardia Sinusal

Skin (Carcinoma Of) - Cancro da Pele

Skin Biopsy - Biópsia Cutânea

Smallpox, Variola - Varíola

Snow Blindness - Cegueira da Neve

Somatic Antigen - Antigénio Somático

Spasm - Espasmo

Specialist - Especialista

Specific Immunity - Imunidade Específica

Specific Treatment - Tratamento Específico

Spherocytosis - Esferocitose

Splenectomy - Esplenectomia

Spondylodiskitis - Espondilodiscite

Spontaneous Abortion - Aborto Espontâneo

Sporogony - Esporogonia

Staphylococcal Pneumonia - Pneumonia Estafilocócica

Sterilization - Esterilização

Steroid - Esteróide

Stethoscope - Estetoscópio

Stomatitis - Estomatite

Stool - Fezes

Strain - Estirpe

Strength, Dosage - Dosagem

Subcortical Dementia - Demência Subcortical

Surgeon - Cirurgião

Surgery - Cirurgia

Surgical Drainage - Drenagem Cirúrgica

Systemic Vasculitis - Vasculite Sistémica

Systole - Sístole

Systolic Pressure; Systolic Blood Pressure - Pressão Sistólica

T

T cell - Linfócitos T

Tachycardia - Taquicardia

Tachypnea - Taquipneia

Tau Protein - Proteína Tau

Testosterone - Testosterona

Tetanus - Tétano

Tetanus Neonatorum; Tetanus Infantum - Tétano Neonatal

Tetanus Toxoid - Toxóide Tetânico

Tetanus Vaccine - Vacina Anti-Tetânica

Therapeutic Dose - Dose Terapêutica

Thérapeutique - Terapêutica

Therapeutist, Therapist - Terapeuta

Therapy - Terapia

Therapy, Treatment - Tratamento

Thrombocytopenia; Thrombopenia - Trombocitopenia

Thrombocytosis - Trombocitose

Thrombolysis - Trombólise

Thrombosis - Trombose

Thymus Gland - Timo

Thyroxine (T4) - Tiroxina

Tick - Carraça

Tiger Mosquito - Aedes Aegypti

Tomography - Tomografia

Tonsilitis - Amigdalite

Total Dose - Dose Total

Total Mastectomy - Mastectomia Total

Toxemia - Toxémia

Toxic Hepatitis - Hepatite Tóxica

Toxicity - Toxicidade

Toxicological Effect - Efeito Tóxico

Toxoid - Toxóide

Toxoplasma - Toxoplasma

Toxoplasmosis - Toxoplasmose

Trachoma - Tracoma

Transaminase - Transaminase

Transfusion - Transfusão

Transmission - Transmissão

Transplantation - Transplantação

Transudate - Transudado

Trauma - Trauma

Traumatism - Traumatismo

Traumatic Arrest - Paragem Cardíaca Traumática

Trichuriasis - Tricuríase

Tricuspid Valve - Válvula Tricúspide

Tropical Diabetes - Diabetes Tropical

Tropical Disease - Doença Tropical

Trypanosomiasis - Tripanossomíase

Tuberculin Tests; - Prova Tuberculínica

Tuberculoma - Tuberculoma

Tuberculosis - Tuberculose

Tuberculostatic - Tuberculostático

Tuberculous Meningitis - Meningite Tuberculosa

Tularemia - Tularemia

Tumefaction - Tumefacção

Tumor - Tumor

Tumor Cell - Célula Tumoral

Typhoid Fever - Febre Tifóide

Typhus - Tifo

U

Ulcer -Úlcera

Ulceration - Ulceração

Ulcerative Colitis - Colite Ulcerosa

Ulnar Nerve - Nervo Cubital

Ultrasonography - Ultra-Sonografia

Ultrasounds – v. Obstetric Sonography

Ultraviolet Radiation - Radiação Ultravioleta

Urethra - Uretra

Urine Culture - Urocultura

Uveitis - Uveíte

V

Vaccinate -Vacinar

Vaccination - Vacinação

Vaccination Card - Cartão de Vacinação

Vaccination Schedule - Calendário de Vacinação

Vaccine - Vacina

Vaginal Contraceptive - Preservativo Feminino

Vaginitis - Vaginite

Varicella, Chickenpox - Varicela

Vascular Lesion - Lesão Vascular

Vascularization - Vascularização

Vasculitis - Vasculite

Vasoconstriction - Vasoconstrição

Vasodilation; Vasodilatation - Vasodilatação

Vector Insects - Insecto Vector

Veneral Disease - Doença Venérea

Venous Thrombosis - Trombose Venosa

Ventricular Fibrillation (V-fib) - Fibrilhação Ventricular

Vesicle - Vesícula

Vesicular - Vesicular

Vibrio - Vibrião

Viral Capsid Antigen - Antigénio da Cápside Viral

Viral Hepatitis - Hepatite Viral

Viral Infection - Infecção Viral

Viral Pneumonia - Pneumonia Viral

Viremia - Viremia

Virology - Virologia

Virosis - Virose

Virulence - Virulência

Virus - Vírus

Vitrectomy - Vitrectomia

Vitreous Humour - Humor Vítreo1

Vivax Malaria - Malária Vivax

Vulvitis - Vulvite

W

Water Intoxication -Intoxicação Hídrica

Watery Stools - Fezes Líquidas

Wernickes Area - Área de Wernicke

Whipples Disease - Doença de Whipple

Wilms Tumor - Tumor de Wilms

Wilsons Disease - Doença de Wilson

World Health Organization (WHO) - Organização Mundial de Saúde (OMS)

Y

Yellow Fever -Febre Amarela

Z

Zoonosis -Zoonose